|

编者按:本文来自微信公众号非标准建筑工作室(公众号ID:non-standardstudio),本站经授权转载。

The noblest art is that of making others happy. 最高贵的艺术是使人快乐的艺术。 《马戏之王》 拆房:娄严墅 文案:林雅楠 拆房指导:林雅楠 总指导:赵劲松

很多很多年以前,这世界上还没有大银幕、没有电视机也没有ipad,没有直播、没有网游更没有综艺。日出而作日入而息的人们每天看太阳东升西落,也每天翘首村口是否出现那辆邋里邋遢的大篷车,带着聒噪的猴子和永远睡不醒的狮子,懒散的支起一个似乎随时会被风吹走的油腻帐篷。红鼻头的小丑用一个气球就勾起全村孩子的热血沸腾,然后眯眼笑的魔术师一声口哨,开启了几天几夜的马戏狂欢。

这是那些个漫长而寂静的世纪里,独属于每个孤独小村落的快乐密码。

然而,在崭新的年代里,马戏这个词已经离我们越来越远。

2016年11月,世界三大马戏团之一的纽约大苹果马戏团宣布破产。2017年5月,有着146年历史的玲玲马戏团在纽约长岛举行了最后一场谢幕演出。刚刚过去的4月,一直努力求变的加拿大国宝“太阳马戏团”也宣告破产。在没有魔法的现实里,我们应该再也看不见那个黄蓝相间的大帐篷升起在大大小小的城市里了。

马戏这种东西终究是不适应当代社会的吧。且不说动物表演本身就是晦涩不明争论不断;就算是魔术杂耍,更多人也宁愿选择去电影院看DC的小丑或者宅在家里攻略第五人格的魔术师。

所以,如果有一天,作为建筑师的你接到一个马戏团的设计委托,会不会以为昨晚打雷下雨没关好窗穿越到了兵荒马乱的200年前。

Clément Blanchet Architectes(CBA)事务所掐大腿之后确定自己没穿越——不但没穿越,似乎还抱了个大腿。

这个马戏团项目位于法国近几年最大的文化旅游商业综合项目“欧洲城”里。“欧洲城”位于法国巴黎郊区的戈内斯,占地面积80公顷。前期是你大B哥中了整体规划的标。

后面又安排了HéraultArnod Architectes设计音乐厅↓

UNStudio设计电影文化中心↓(这个拆过,点击回顾)

B.I.G设计火车站↓

就在这片长满了炙手可热建筑师的土地中,CBA邂逅了需要他们负责的当代马戏团设计。

虽然甲方说是马戏团,但在B.I.G的规划中这就是个面积7400平方米,限高20M,可接待1500名观众的表演剧院。大家都懂,所谓马戏就是个噱头。

可耿直男团CBA却不打算认大B哥的账:说是马戏团就是马戏团,干嘛偷梁换柱成表演剧院?欺负我们不会搭帐篷吗?

CBA如此咬文嚼字当然不是为了玩文字游戏和B.I.G打嘴仗,也不是童心未泯为了过搭帐篷的瘾(帐篷肯定也要搭,这个后面再说),而是牵扯到一个对演艺类建筑非常重要的问题

——表演空间的形式问题。

在我们常见的剧院设计中,表演厅多为鞋盒式↓

或者葡萄园式↓

而马戏英文名称“circle”有圆形广场之意,起源于古罗马残酷的斗兽场。现代马戏之父菲利普·阿斯特利在1768年建立了第一个现代马戏团,首创圆形表演场地让观众可以从任何一个位置上清楚的看到演出者的表演,并一直沿用至今。换句话说,CBA执着于这是一个马戏团设计而不是普通剧院设计,也就是表明整个建筑的核心空间将是一个圆形表演厅。

同时,马戏团设计还必须要考虑参加表演的动物们对空间尺度的要求。被迫营业已经很可怜了,还不给住好吃好简直对不起天地良心——可你也不能全按照大象的身高体重来划房间,毕竟面积有限且主力队员还是我们普通人类。

比较经济实惠的解决方法是充分利用观众席下的楔形空间,自然划分出不同尺度。

虽然CBA打定了主意死磕马戏团,但事实上无论马戏团还是普通剧院都必须要面对的另一个问题是——如何在非演出时间保持建筑的空间活力?

演艺类建筑在城市生活中的地位确实有点尴尬——很像是适龄儿童家家必备的钢琴:钱是没少花,用当然也有用,但大部分时间实在也是用不到——纯粹是当家具摆,还是特别落灰的那种。

虽然现在做演艺建筑都知道再搞点儿文化商业神马的,奈何身高体重都干不过剧场这种实心大疙瘩。人家那边一谢幕下班,自己这儿的小猫三两只就显得格外孤苦伶仃。倒是外面标配的疏散广场经常人欢马叫的——可这和建筑本身又有什么关系呢?

热闹都是别人的,落幕的舞台只有孤独。

于是在一个下雨天,CBA看着自己头顶的雨伞突然灵感迸发。你看这个伞啊,它又大又圆。

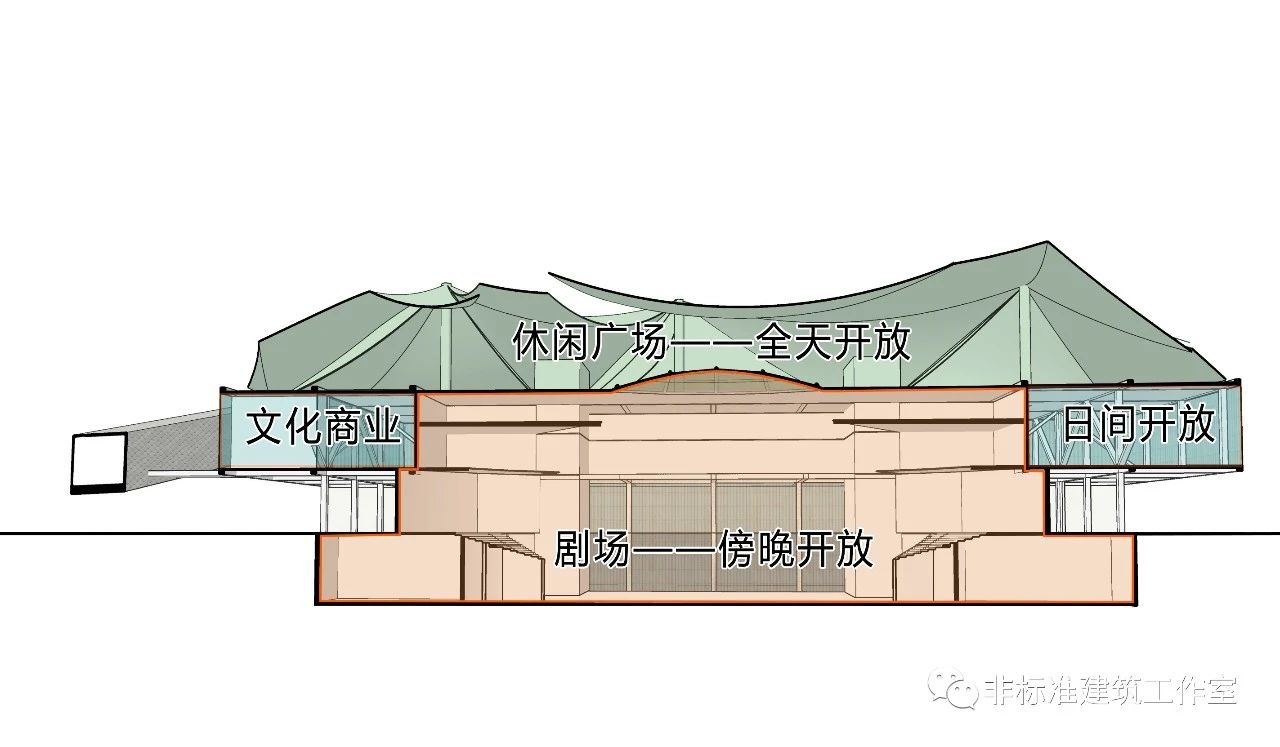

雨伞的灵魂是伞骨架,但吸引眼球的却是花色各样的伞布。如果我们将表演空间作为空间的主骨架,文化商业空间作为外围支撑骨架,而人欢马叫的活动广场就像花里胡哨的伞布一样罩在外面,是不是就可以假装这个剧场24小时活力无限?

STEP1:主骨架——表演厅设计

根据基地形状,将圆形表演厅位置确定在地形宽阔的基地正中,进行表演功能设置并排布1500座的观众席。

由于人和动物表演对表演舞台的尺度要求不同,并且考虑到动物表演的安全性问题,将表演舞台分为与观众席联系密切的中心圆形杂技表演舞台和相对远离观众席的大型动物综合表演舞台。

接下来将辅助工作空间布置在观众席下方,支撑观众席的同时利用剩余空间。由于表演人员的使用空间高度要求比动物空间使用高度要求低,因此将工作人员及表演人员的候场空间布置在观众席下方,而动物活动空间布置在背向表演区的观众席外围。

STEP2:外围骨架——文化商业空间

将文化商业体块置于表演厅上方包围顶部,保持表演厅的直接对外疏散。更重要的是,打肿脸充胖子的让所有的开放活跃空间暴露在人们的视线中。

当然,因为表演时间和文化商业的开放时间不统一,因此在表演厅底部外围设置独立交通出入口直达顶部以保证商业空间的持续开放。

由于交通体块包围剧场顶部,将空间分为设备工作区和文化商业区两个部分。

文化商业区可更具体的分为商业零售和文化展览两个功能块布置在建筑两角并加入隔墙和架空桁架结构。

至此,马戏团主要建筑功能设置完成。

STEP3:伞布——马戏团永恒的帐篷

按照原计划,将休闲活动空间设置在表演厅和文化商业空间的顶部并将二者包围。但问题是,凭什么让别人爬好几层楼去上面玩耍呢?我们需要一个至少不是张口就拒绝的理由。

CBD给出的理由就是马戏团的大。帐。篷。

虽然帐篷作为临时建构设施无法长期使用,但作为当代优秀建筑师CBA很容易就找到了替代品——张拉膜结构。

张拉膜结构是由刚性和软性两种构件组合而成,索杆顶起膜结构形成半柔性空间。通过索杆的增多,膜结构可在索杆中间构成更大的等高空间。

屋顶高度确定后,将圆形表演厅的穹顶突出屋顶,也算增添新的兴趣点吧,随后进行屋顶索杆布置。

这样,整个建筑空间上方就被一个巨大的帐篷广场所覆盖。CBD特意选择了透明与半透明两种材质的膜来覆盖,依然可以重现几百年前流浪马戏团帐篷下看星空的浪漫。

至此,整个马戏团算是基本成型了。

由于上位规划限高20米,也为了使表演厅顶部的文化商业空间以及帐篷广场具有更便捷的可达性,于是建筑师将首层剧场及后台区域下沉至地下一层。这样一来,游客想去表演厅或者商业区都只是下一层或者上一层的事儿了。

建筑可达性得到均衡的同时,也满足了剧场瞬时疏散要求。

最后,为了保证表演厅和其他活动空间的独立性,以及垂直空间的疏散要求,在建筑周边布置扶梯和垂直楼梯,满足建筑24小时的开放性需求。

游客可以根据各自需求前往独立开放的建筑功能,帐篷广场空间也可以保证一天全时段的开放。

最后,在下沉广场两边设置线性水池和绿植,建筑周边设置休闲娱乐设施增强活跃性。打完收工——麻麻喊我回家看马戏了~

这就是Clément Blanchet Architectes设计中标的欧洲城当代马戏团方案。一个让古老的流浪帐篷在新世界扎根的建筑。

最后再看一遍完整过程:

有一个段子说马戏团团长接到了一通电话:您好,请问你们需要一匹会说话的马吗?团长觉得很搞笑,直接挂了电话。过了很久,电话又响了,里面传来声音:你怎么可以直接挂电话,你知不知道用蹄子拨号有多难? 没办法,这世上的有些乐趣,只传达给有缘人。

有些建筑也是。

图片来源:图[3]、 [4]、 [5]来自https://www.dezeen.com/2018/03/2 ... ight-new-buildings/

图[1]、[24]、[38]、[40]、[41]、[42]、[43]来自https://www.metalocus.es/en/news ... -design-new-circus3

图[8]、 [9]、[10]、[16]来自https://en.wikipedia.org/wiki/Circus

其余动图和分析图自绘,转载请注明。非标准建筑工作室著作权所有 允许转载,禁止修改和演绎 转载请联系微信:linxiaowu3513

|