|

编者按:本文来自微信公众号非标准建筑工作室(公众号ID:non-standardstudio),本站经授权转载。

建筑唯一的错误就是建筑师。 弗兰克·劳埃德·赖特

拆房:宋家庆 文案:林雅楠 拆房指导:林雅楠 总指导:赵劲松

纽约古根海姆博物馆不能说是有名, 应该说是very veryvery……有名。

有名到连空间设计中的争议和弊端这种建筑圈自己也掰扯不清楚的事儿都几乎人尽皆知。

这个人尽皆知的“争议”就是赖特先生的专利产品—— “爬坡看展”。

1959年古根海姆开馆之日就有二十名艺术家签名拒绝在这里展出他们的作品,认为连个挂画的直墙都没有简直是对艺术的亵渎。参观群众也纷纷表示爬坡累腿儿也就算了,主要还得歪着看画累脖子有点受不了。

实话实说, 赖特先生这个想法其实很NB。

NB的不是坡道,而是从空间关系上改变了人和艺术品之间的关系——也就是把传统博物馆殿堂式封闭空间里人对艺术品的仰望关系变成了现在这种开放交流空间里人与艺术品的平等关系甚至艺术品对人的陪伴关系。 这也就是为什么赖特硬怼隔壁的大都会博物馆看起来像是“新教徒的农舍”。

纽约大都会博物馆

想法没问题,就是操作太虎了。 直接让吃瓜群众从奴隶社会穿越到民主社会,还得自己爬坡,大家不适应也是可以理解的。

时间过去了60年,古根海姆博物馆早已封神,这个“爬坡看展”的空间模式似乎也随之被封印在了教科书里。

既然想法很ok,只是模式有bug ——难道不能升级改造再利用吗?

荷兰Architectsfor Urbanity事务所也是这么想的。 因为感觉这个bug并非无解。

最简单的, 把坡道改成台阶不就行了吗?

地中海小岛国塞浦路斯打算建一座新的博物馆。 政府很豪迈的在旧馆对面划了一大块建设基地给新馆,从地图上看至少能放进去10个议会大楼。

先别着急激动。 政府的套路一向很深,塞浦路斯也不是什么中东土豪。 果然,新博物馆只是一期工程,二期还有文物管理局的办公楼以及市民图书馆。另外,一个美丽的市民广场也是必不可少的。

一通折腾下来,新博物馆只得到了一块3000平米左右的方形用地。 好在功能都比较常规,主要就是展览和研究两部分。

面积不是问题,功能才是距离。既然功能不作妖,那就可以放心启动“爬台阶看展”模式了。

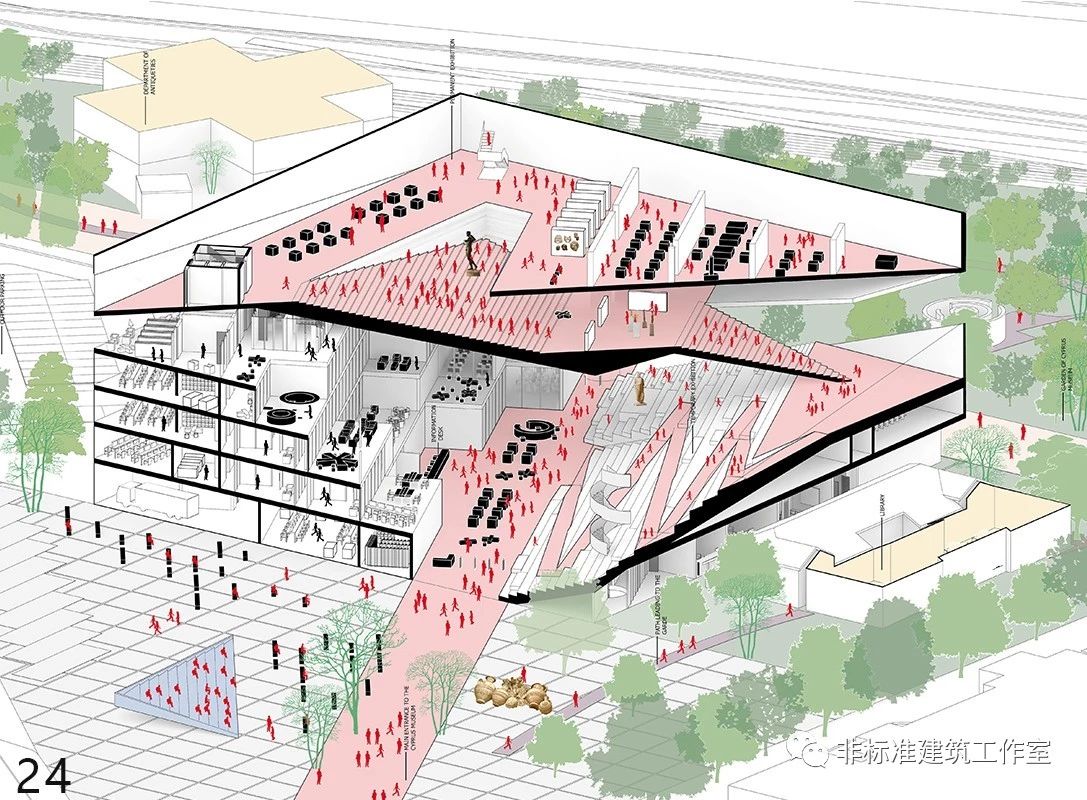

STEP1:确定展览台阶位置 根据整体规划,可以确定建筑的两个主入口分别面向市民广场和预留的二期用地。

那么,问题来了。 怎么布置展览台阶,才能既积极回应人流又不影响其它功能的设置呢?

如果面向一个入口设置展览台阶,那么另一个入口则只能进入台阶底部。

沿对角线布置可以与人流有最长的接触边缘,但依然有一个入口会进入到台阶底部。

所以,综合选择既同时面对两个入口又有较长边界的偏移对角线布置方式。

同时也形成了引导人流的入口通道。

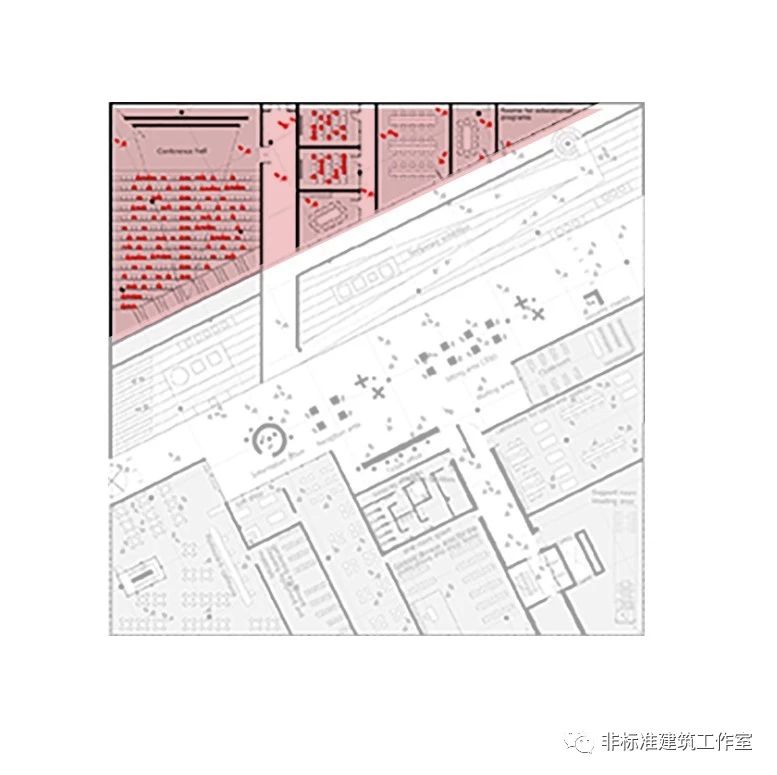

通道和展览台阶自然将建筑体量划分为三个部分。 整体台阶为主要展览空间;一层台阶下采光最差,设置成会议、报告厅等;二层台阶下较开阔,布置为实验、研究等办公空间。

STEP2:展览台阶的尺度修正 Architects for Urbanity吸取赖特的教训,没有仅仅沿参观流线设置常规台阶,给人一种要一口气走到顶的疲惫感。 而是将台阶拉长,塞满整个空间,削弱向上的引导,加强横向的交流。可以坐、可以站、可以走、可以躺,这样爬台阶就变得友好多了。

但扩大台阶后,每层展览台阶都变成了一个封闭空间,赖特空间中一条坡道绵延向上的开放感和连续感就都消失了。

所以,还需要继续改造。

a.通过缩小二层观展台阶成倒三角形,减少对转向平台的占用,也使上下层台阶间的视线可以交流。

b.放大二层台阶的中部平台,提供充足的休息缓冲空间。

现在整个台阶看起来就通透开放多了。

STEP3:展览台阶的展示修正 赖特吃瘪的另一个bug在于对展览的艺术品本身也不太友好:坡道上不太适合摆放展台、没有垂直展墙等等。

AFU对此都进行了改进。 不但在台阶上插入了高矮大小不同的展台,还特意设计了一条快速坡道。 想跳过一些展品的观众可以在不打扰别人看展的同时,通过坡道快速行进。另外,这也是一条无障碍通道。

而二层台阶的扩大平台上也设置为临时展厅,并提供了坐在上面台阶俯视展品的独特观赏视角。

当然,仅靠二层平台这一点点临时展墙是肯定不够的。 所以,建筑师又加设了顶层的完整展览空间。也使展览台阶的尽端有的放矢,增加空间层次。 二层展览台阶的形状也根据顶层空间的中庭进行修剪。

为什么一定要有完整的展览空间? 因为完整空间可以自由布置展览方式,这是无论“爬坡”还是“爬台阶”模式都永远无法满足的布展需求。

至此,整个博物馆以台阶为主要载体的展览空间就全部完成了。

STEP4:研究办公空间的设计位于二层展览台阶底部的研究办公空间其实现在有两个选择:

一是设计成一个独立工作的体块,与展览台阶不产生关系。 优点是参观人流与工作人流不交叉,方便管理。缺点是空间结构不统一,入口视野不开阔。

二是和展览台阶统一设计。优点是空间统一,视野开阔。缺点是可能会造成人流交叉,管理混乱。

很明显,这两个选择都不好。 鱼和熊掌都想要,有办法吗?

有办法! 办法就是设计成一个参观群众爬不上去的“大”台阶。

研究空间形成的台阶平台依然可以作为休闲交流空间使用,但却只能通过研究空间内部进入——也就是说参观群众看得见上不去,研究人员也看得见却下不来。

通而不达的设计让整个空间结构呈现出“城市客厅”的开放概念,却并不起真正的客厅交通枢纽作用。

同时,这个空间结构也完成了对建筑立面的分区。建筑整体内外统一。

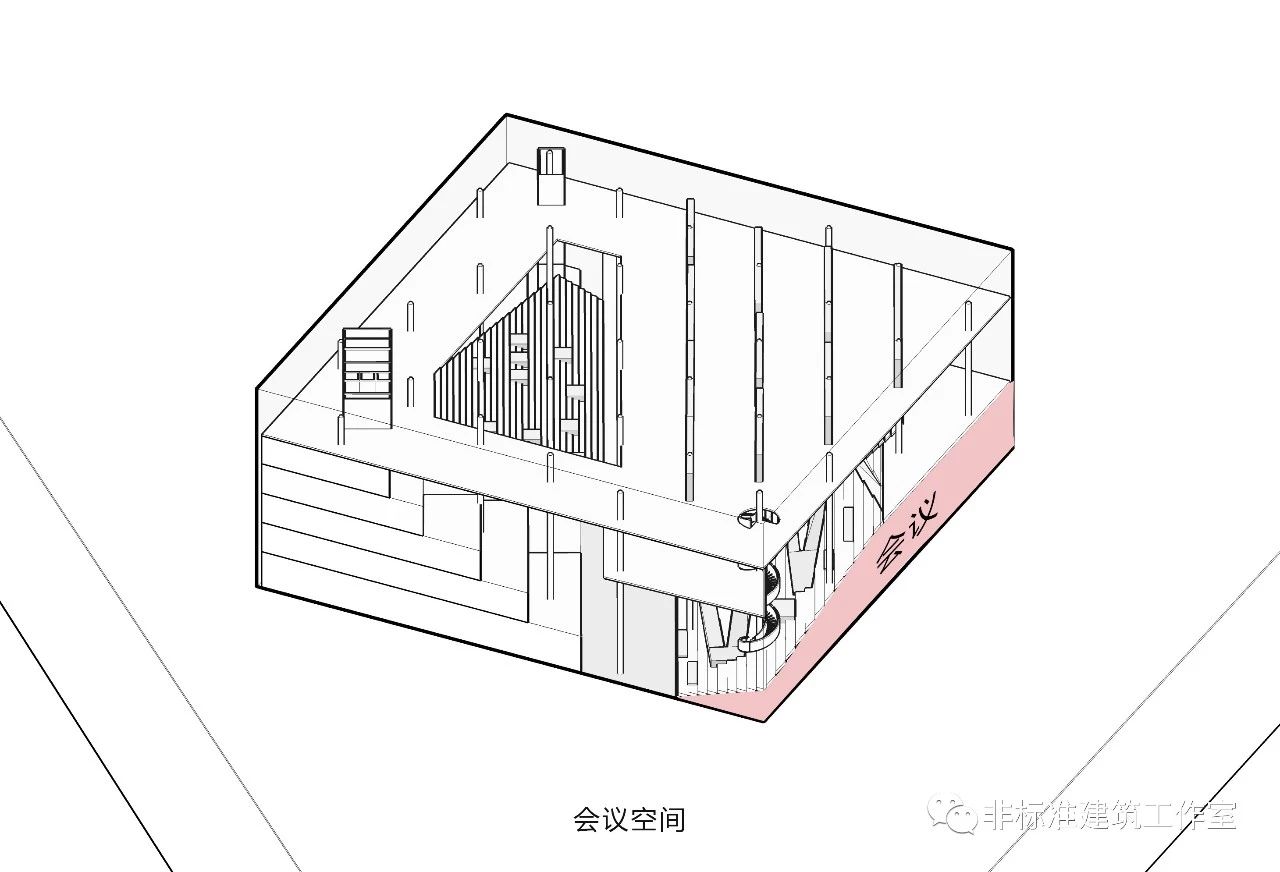

STEP5:会议室和报告厅 首层展览台阶下设置会议室和报告厅。

STEP6:结构和疏散楼梯在展览空间的边缘布置垂直疏散楼梯,尽量对展览台阶的完整性不产生影响。同时正常排列柱网。

研究办公空间拥有自己独立的交通核,确保与展览空间流线互相独立、互不干扰。

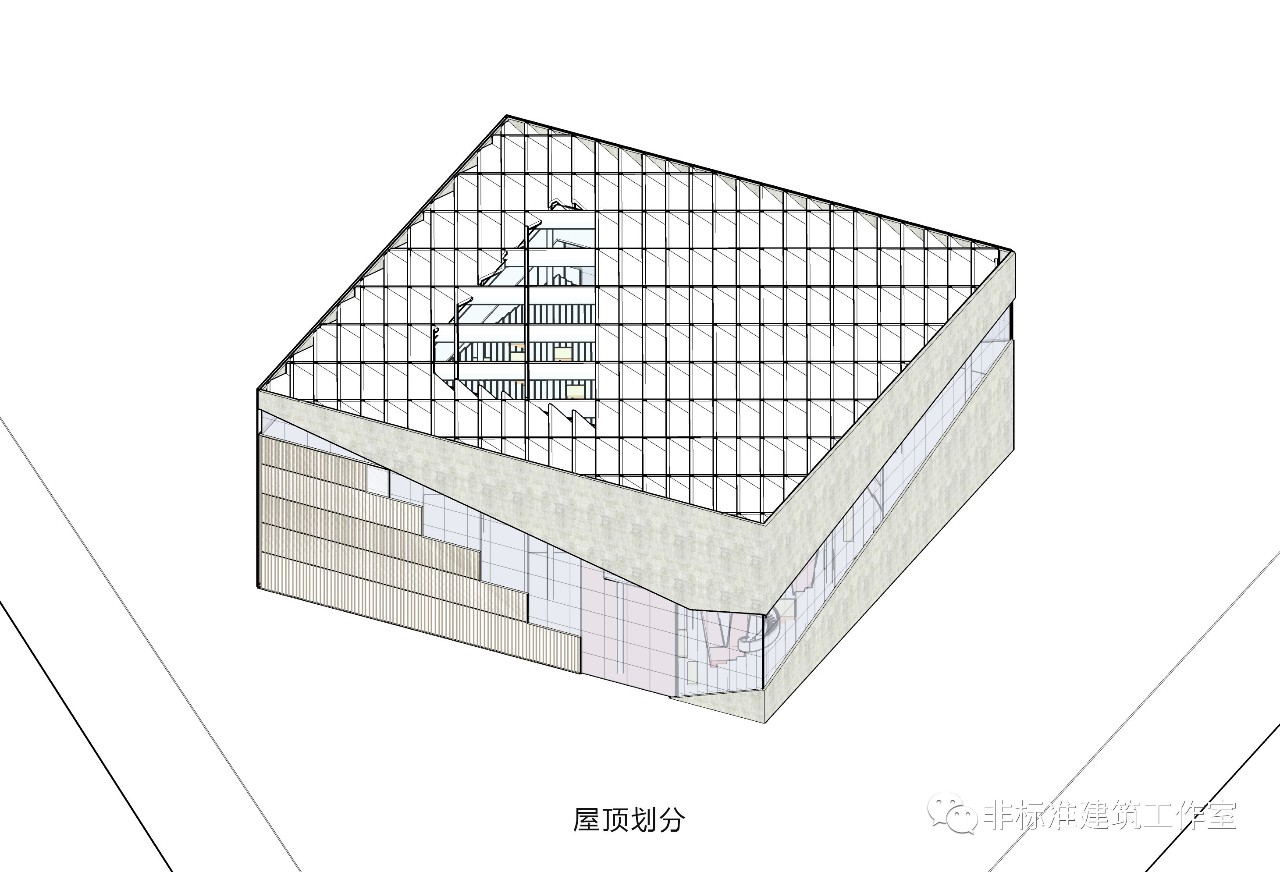

STEP7:表皮和采光设计 建筑屋顶根据下部展览空间对采光需要的不同,分为两大部分。

直射光区设计为玻璃屋顶,漫反射光区设计为折板屋面。

这就是 Architects for Urbanity事务所 设计的 塞浦路斯博物馆方案。

一个正确打开大师经典案例的案例。

再看一遍完整的过程:

就在两个月前——2019年7月8日——赖特的8座建筑正式被联合国教科文组织列为世界遗产名录,其中就包括纽约古根海姆博物馆。

你说古根海姆都熬成世界遗产了, 我们连空间智慧还没get到,扎心不?

建筑大师不是神,无需时时供着,丝毫不敢僭越;但建筑大师也不是普通人,有些思想确实超越时代,至今智慧闪耀。 “经典建筑案例分析”这门课应该每个建筑师都上过,但我们除了记住一堆“某年某月某日某某某设计了某某某”的知识点之外,大概很少有人会去想运用大师们的空间智慧去解决今天的建筑问题吧? 反正我打算再重新翻一遍课本了。

图片来源: 本文图片[3] [4] [5]来自 http://www.archiposition.com/items/20190506013758 其余分析图与动图全为作者自绘,转载请注明。

非标准建筑工作室著作权所有 允许转载,禁止修改和演绎 转载请联系微信:linxiaowu3513 |