本文由微信公众号非标准建筑工作室(公众号ID:non-standardstudio)授权在本站发布。 若需转载,请联系原公众号。

微信扫一扫关注该公众号

如何将中国传统建筑与现代建筑相结合, 是中国建筑师面临的一个永恒课题。 但是, 你们有没有想过: 他们为什么非要结合在一起? 人家得罪你们了吗? 什么年代了还搞包办婚姻这一套?

说到底,这俩从出身、背景、爱好、习惯哪儿哪儿都不搭啊~

中国传统建筑出身名门、家学渊源,从结构、材料、单体形象到群体组合都遵章守理,谨记天人合一、圣贤之道。

现代建筑源于西方工业革命引起的社会变革,应该算是个草莽英雄。天生不羁爱自由,自信心爆棚的要拯救全世界劳苦大众。

港真,这年头连跨国婚姻都交流障碍,别说俩建筑体系的结合了。

封建父母们建筑师们却一直不死心,希望在现实复制美女与野兽的跨种族爱情故事,却不停的在制造事故现场。

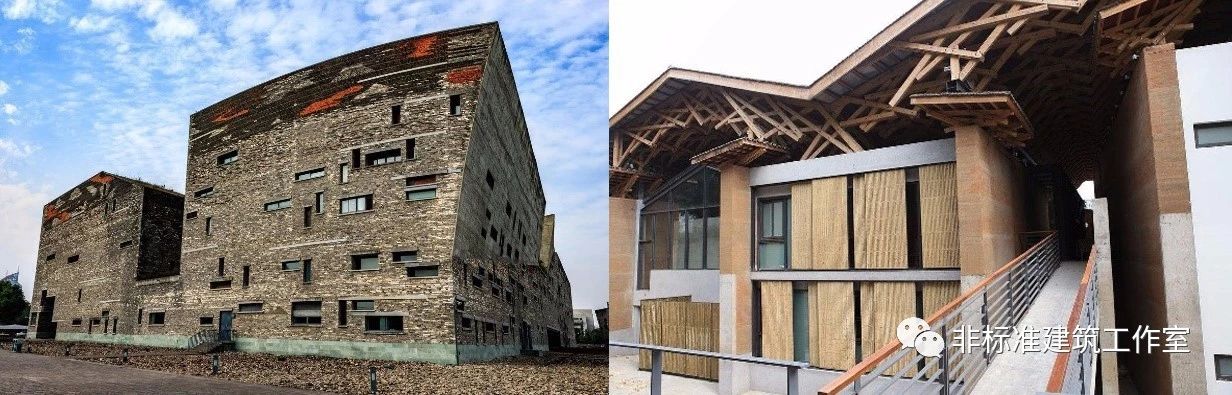

当然,偶尔也有比较成功的,就成了父母口中的别人家的孩子。虽然这些成功的本质还是在等野兽变王子——

或者把美女改造成原始人——

但还是极大的鼓舞了广大封建父母们的包办热情——

有困难要在一起,没有困难制造困难也要让你们在一起。

甚至这股子风气都影响到了很多外国建筑师,一接到我大天朝的项目就秒变热心邻居大妈,非变着法儿的为中西文化融合做贡献。

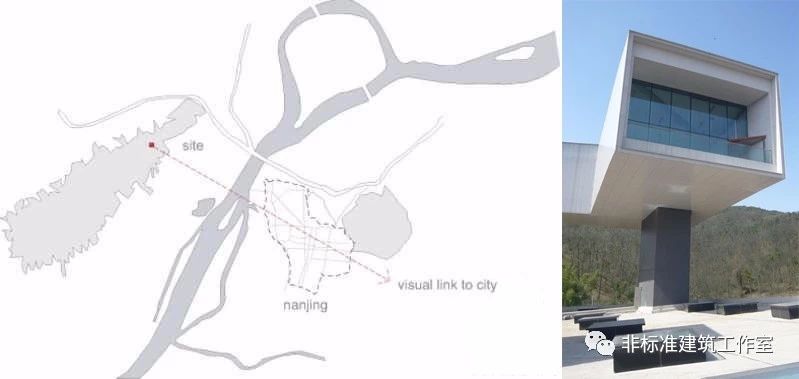

今天要说的就是斯蒂文·霍尔

运用中国元素所做的建筑——

南京四方当代美术馆。

斯蒂文,你说你为什么想不开。

我们先来看建筑

乍一看,除了竹子看着有点中国味道,其他的哪里有什么中国元素?

再一看,这不就是柱子顶个集装箱吗,别说中国建筑了,说是个建筑都勉强。

可能大师都比较含蓄,下面就让我们来拆拆看。

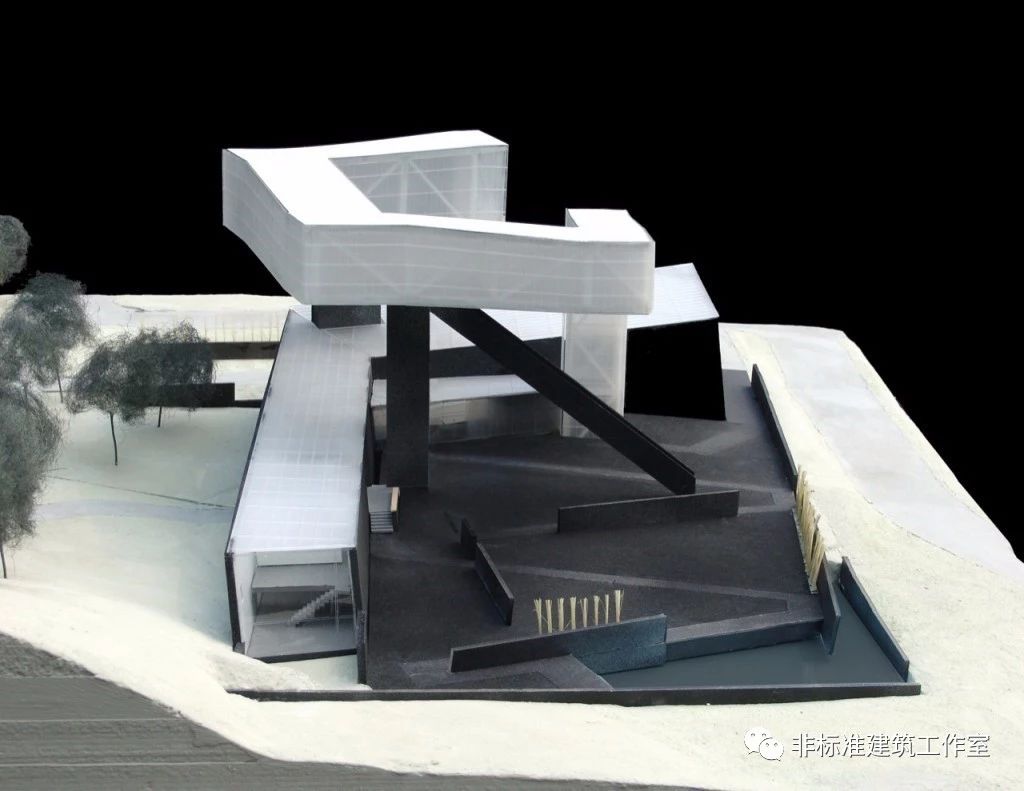

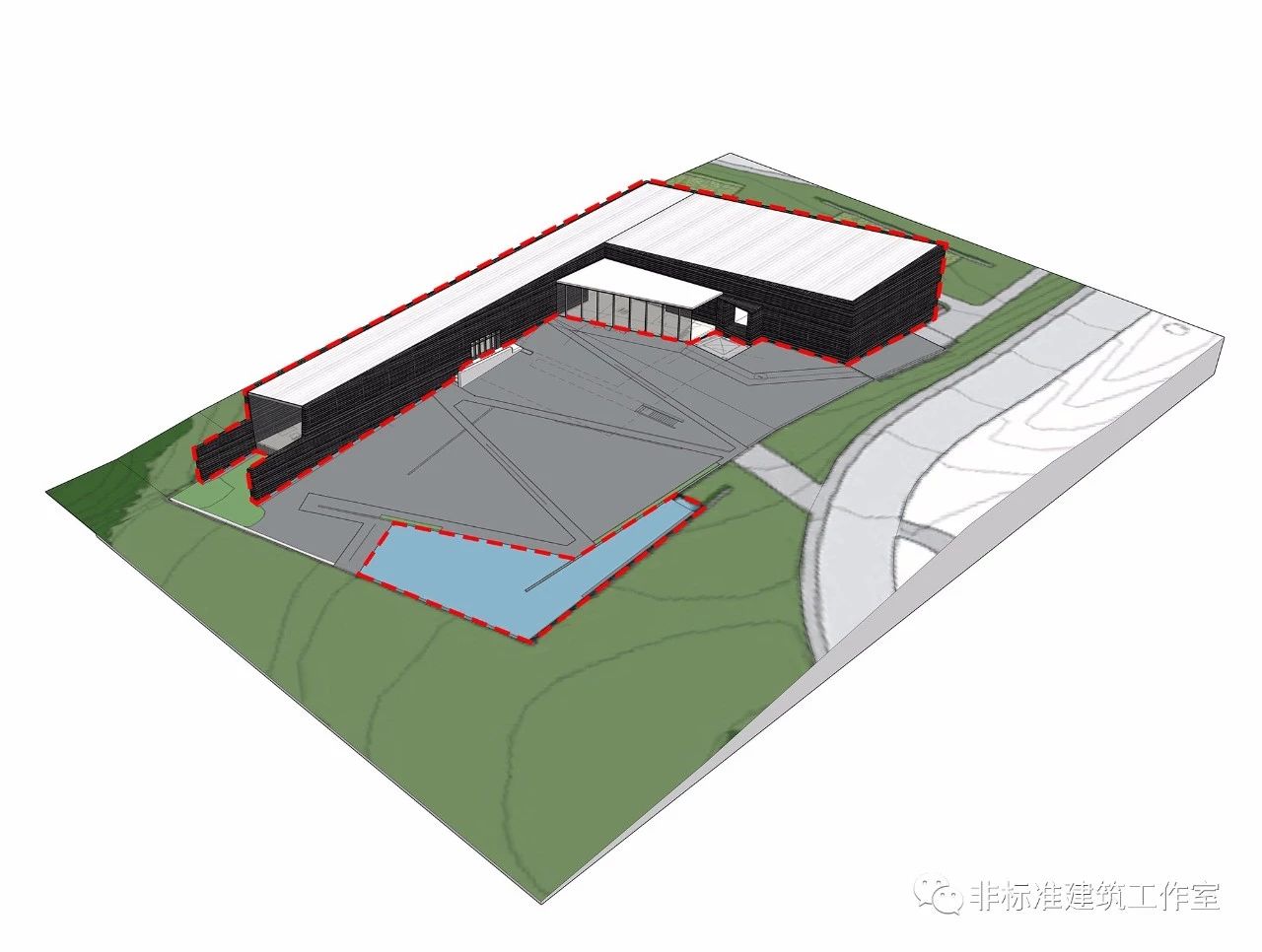

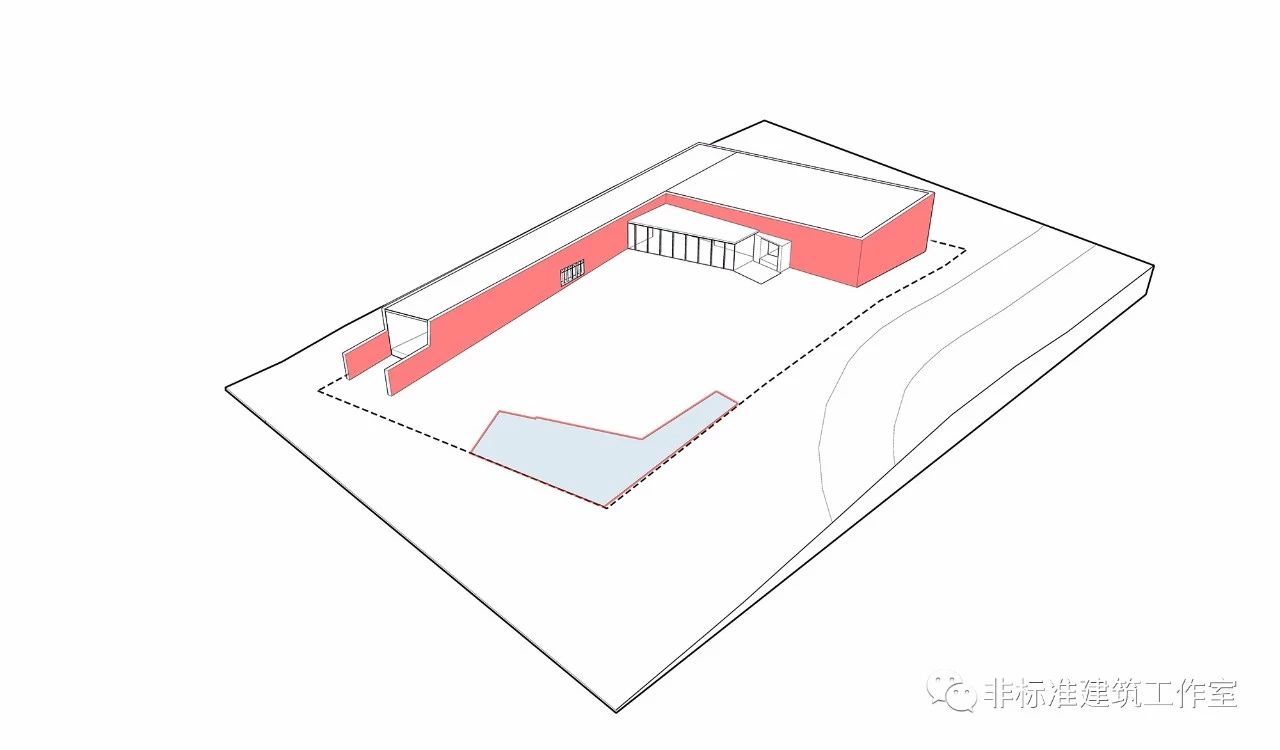

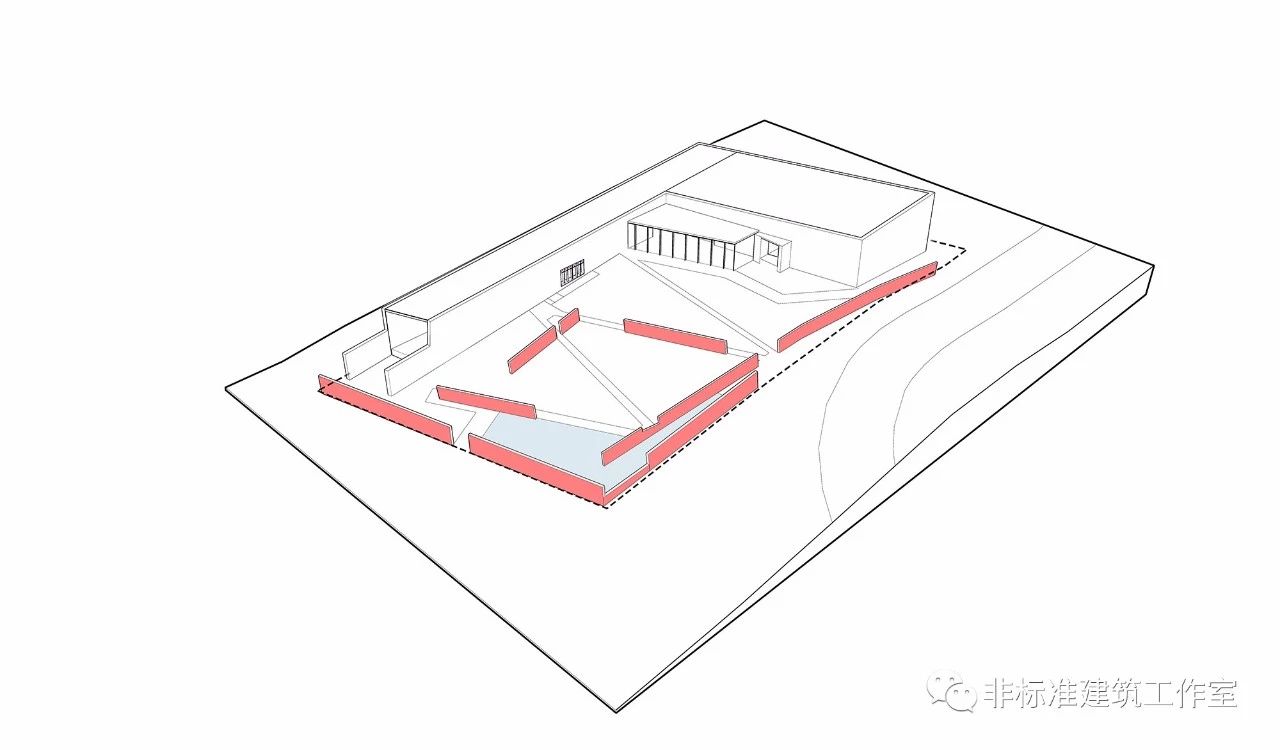

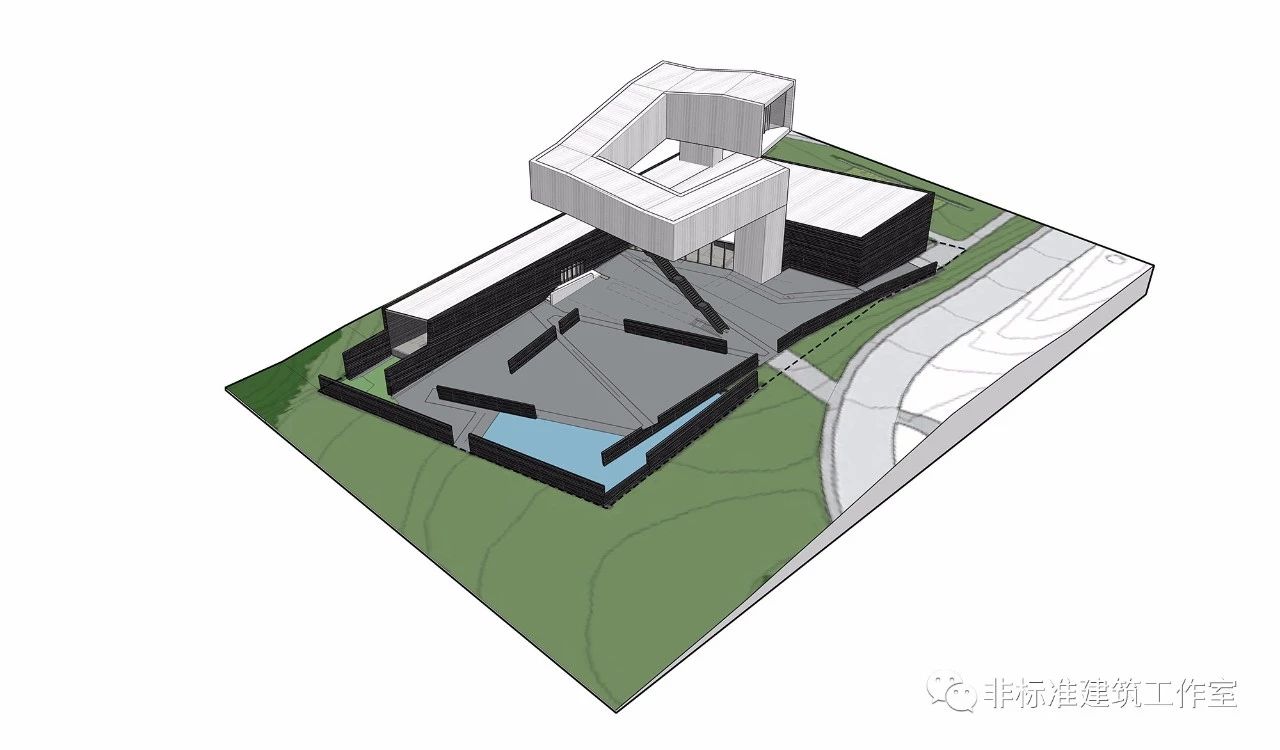

这个美术馆的建筑实体分为两个部分,一个是在地面上的L形体块,首层是展厅,地下一层是办公,另一部分是悬浮在空中的回字形体量,作为空中展廊。然后片墙围合出一个庭院,庭院的一角有一个水池。

去除空中展廊,剩余的部分其实也算一个正常的建筑。那么霍尔为什么要费力悬空起来这么一个回字形体块呢?

这就要说到霍尔做这个建筑时的灵感来源了,据他自己说,就是中国的水墨画。

1平行透视

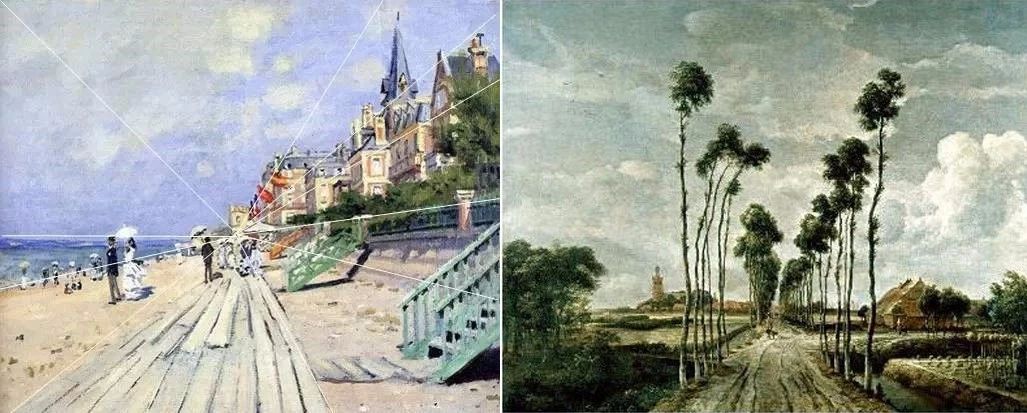

懂点美术的同学们都知道,中国绘画与西方绘画之间有一个明显的差异就是

透视方法。

一点透视,两点透视什么的想必大家并不陌生,这也是十三世纪以来西方古典绘画所用的透视方法:所画内容即人眼所看到的内容,有固定的视点,一切事物向视点聚拢,直至视点在远处消失。

而中国古代绘画并没有固定视点,虽然局部景物也有一定的透视关系,如山的形态与屋顶的形状是沿着视线呈现,但整体来看,近,中,远景相互平行,并不符合透视原则。

二者还有一个很明显的区别就是西方绘画,“空”的地方(既天空)一般在图面上半部分,而中国绘画,“空”的地方(既留白)往往在图纸中央,而天空在画面中所占比例则很少甚至没有。

这些区别都来自于二者的追求不同。西方绘画所要展现的是真实,客观的世界,而中方绘画并不求真实,而是希望在有限的画面中表现万水千山,层峦叠嶂,追求无限的景与情。

(这里不得不插一句,我国的画家们还算开明,没有非要去追求什么中国传统绘画与西方当代艺术的结合)

霍尔先生非常痴迷中国绘画这种在斗纸之间展现万物,空间深层交替的特点,满怀希望的要运用到建筑当中。

而具体的操作呢,就是将展廊悬空起来,与下方的片墙共同限定人的视野。

人眼所见,近,中,远景相互平行,所有构筑物密而不死,疏而不漏,层峦叠嶂,空间层次相当丰富。正与中国山水画所追求的那种形断意连,虚实相生的意向所吻合。

2对立统一中国水墨画除了平行透视的特点,其构图非常强调对立统一,在一幅画面中,有虚必有实,有开必有合,有藏必有露,有聚必有散,有黑必有白…

四方美术馆同样遵循着严格的对立统一规律。比如:

虚实:L形体量与L形水面

聚散:L形体量与片墙

黑白 : 地面构筑物黑色肌理与空中展廊白色肌理

开合:L形体块与回字形体块

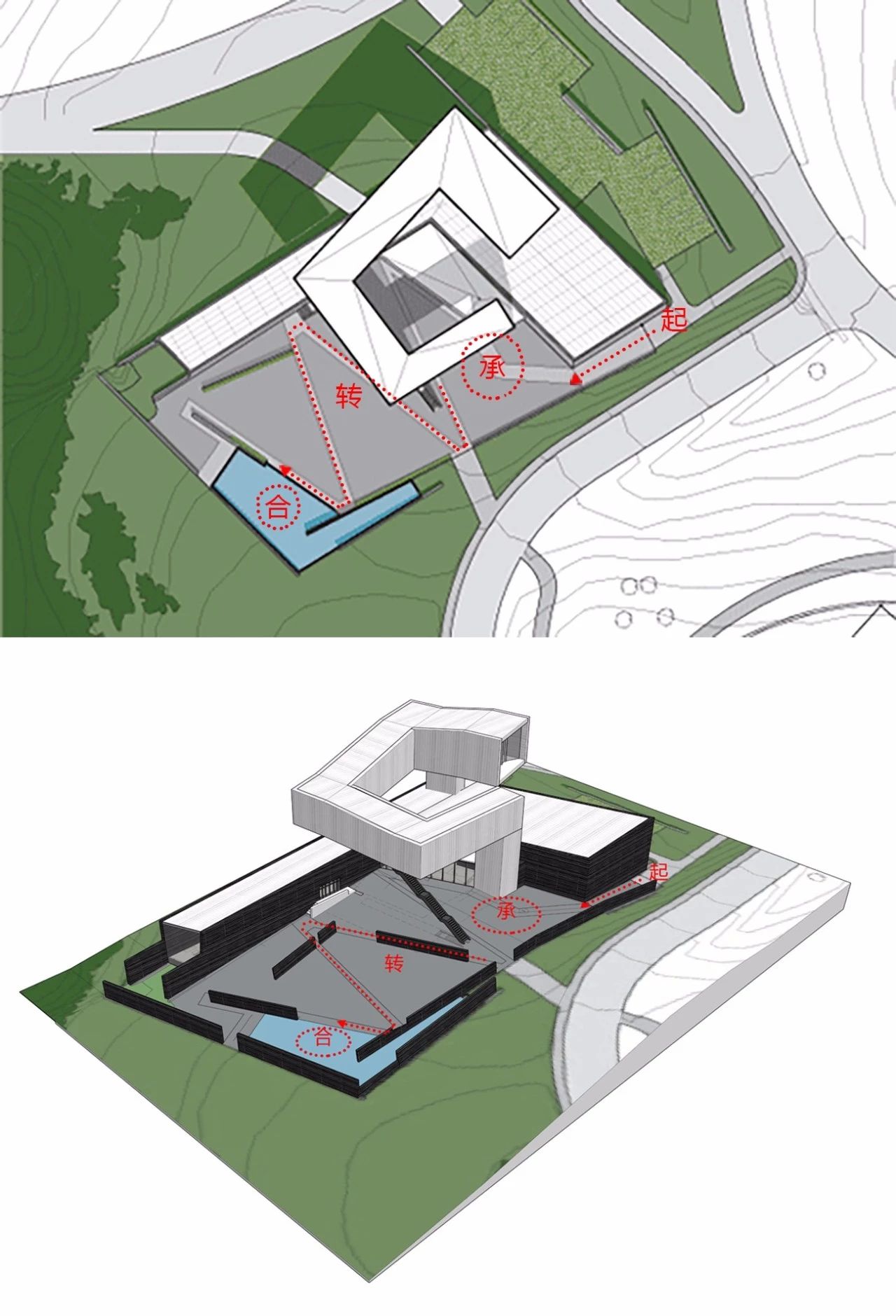

3起承转合,欲抑先扬

中国传统文化历来讲究含蓄,以传统园林为例,绝不会让人一走进门口就看到最好的景色,最好的景色往往藏在后面,这叫做“先藏后露”、“欲扬先抑”。

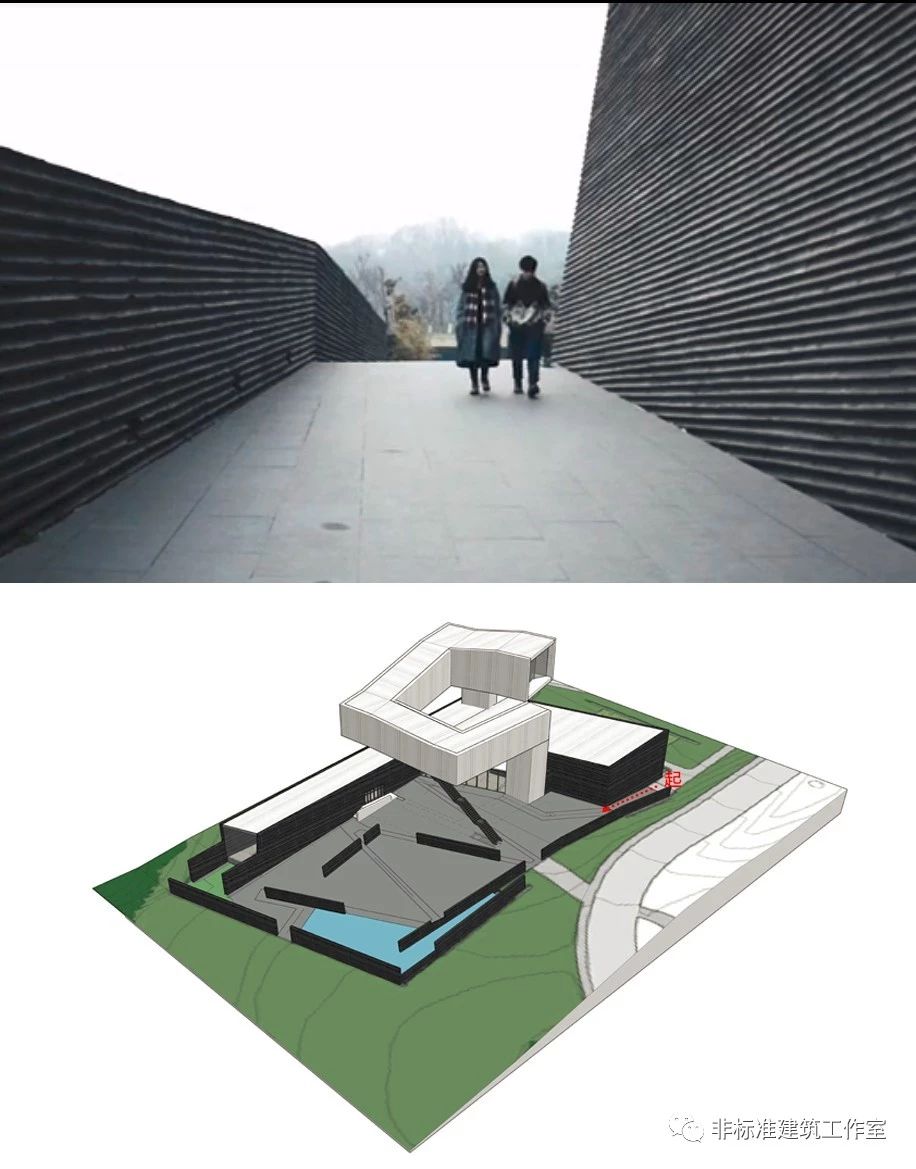

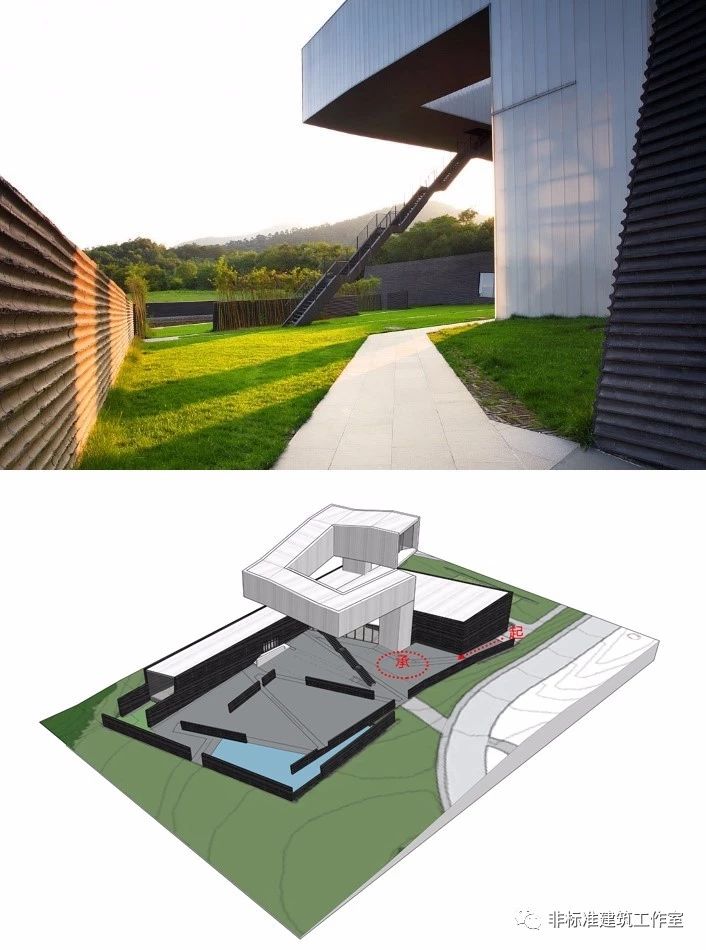

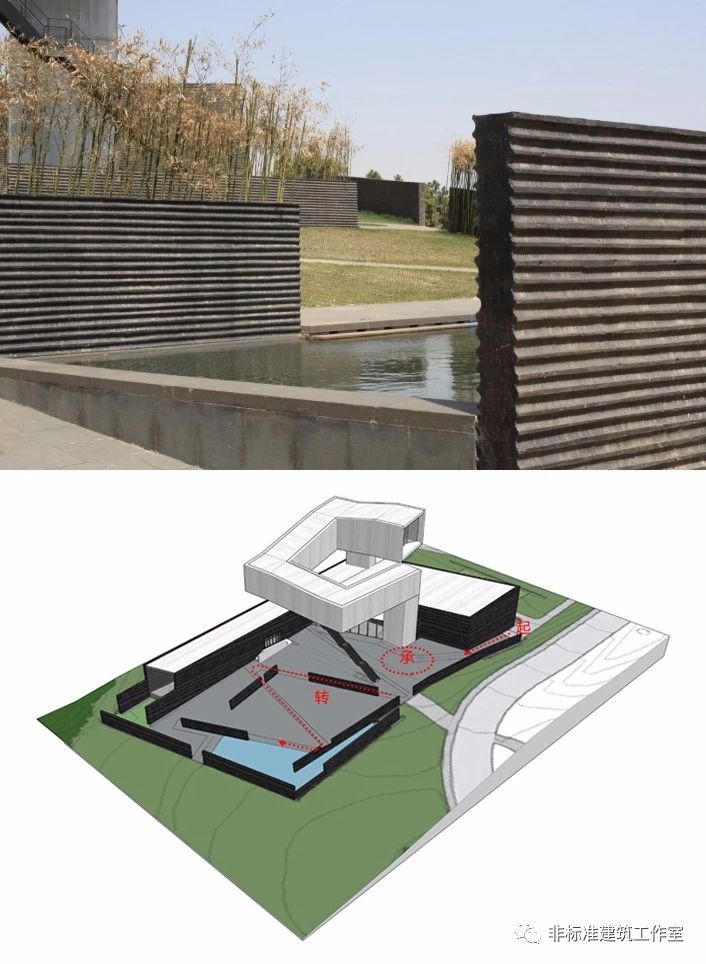

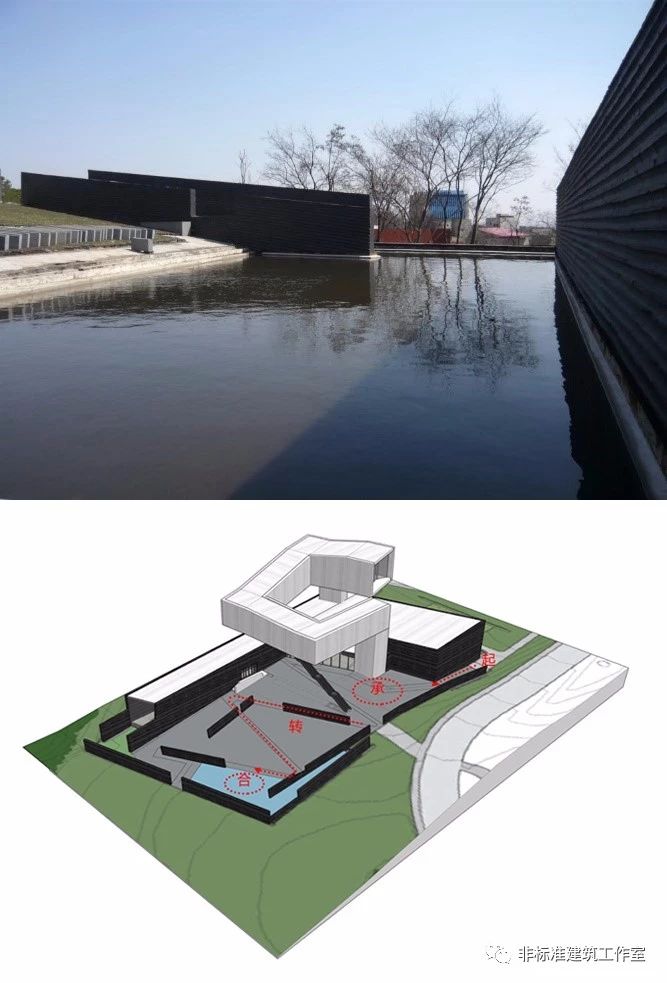

四方当代美术馆的流线处理也采用了这种做法。整体流线呈现出明显的起承转合关系。

起:场地入口特地做了一个向上的斜坡,人在进入场地之前,无法看到建筑跟场地的全貌。

承:过了斜坡,眼前的景象顿时豁然开朗,空中展廊,夸张的楼梯,片墙围合的庭院共同组成一幅有震撼力的画面。

转:过了建筑再往前走,是层叠的片墙分割的庭院,人的视野从刚才的豁然开朗,又变的时断时续起来。

合:走到场地的端头,是一个L形的水池,作为整个流线的收尾。

以上就是霍尔先生包办婚姻的结果。

对此,只想说

但是很幸运这个建筑并没有完全变成车祸现场,还要感谢霍尔先生个人风格的救场。

霍尔是建筑现象学的代表人物,他认为人只有通过自己的各种感官亲身体验过建筑,才能在一个场所中“定居”。所以,如何引导人体验建筑,如何调动人的各种知觉,就成了建筑设计的关键。

下面我们看一下霍尔在四方美术馆中的具体操作。

1加长的流线

相比于其他美术馆开敞的展览空间,四方美术馆的展览空间由一条回形的长廊组成。长长的流线延长了人们体验建筑的时间,同时限制了人们的观展路线。

由于观展流线只有一条,当人们进入回形展廊之后,沿着既定的流线前行,每一次转弯,面对的空间构图都被建筑师精心设计,从而达到了建筑师引导人们体验建筑的目的。

2细腻的肌理

霍尔在四方美术馆中所用的立面肌理相当精彩。

地面部分的立面肌理,是将竹子贴在混凝土模板上形成的,混凝土直接继承了竹子的肌理,远看立面是一条条相对平行的线,而近看,每根线的细节都不相同。细腻的立面肌理进一步丰富人们的建筑体验。

3与场所的关系霍尔非常注重建筑与场所的关系,除了用中国水墨画的元素设计位于中国的建筑之外,回形走廊的尽头,是一个观景台,而观景台正对南京城的城际线,从而与场所产生了关系。

最后,老规矩,

让我们看一下整个建筑的生成过程。

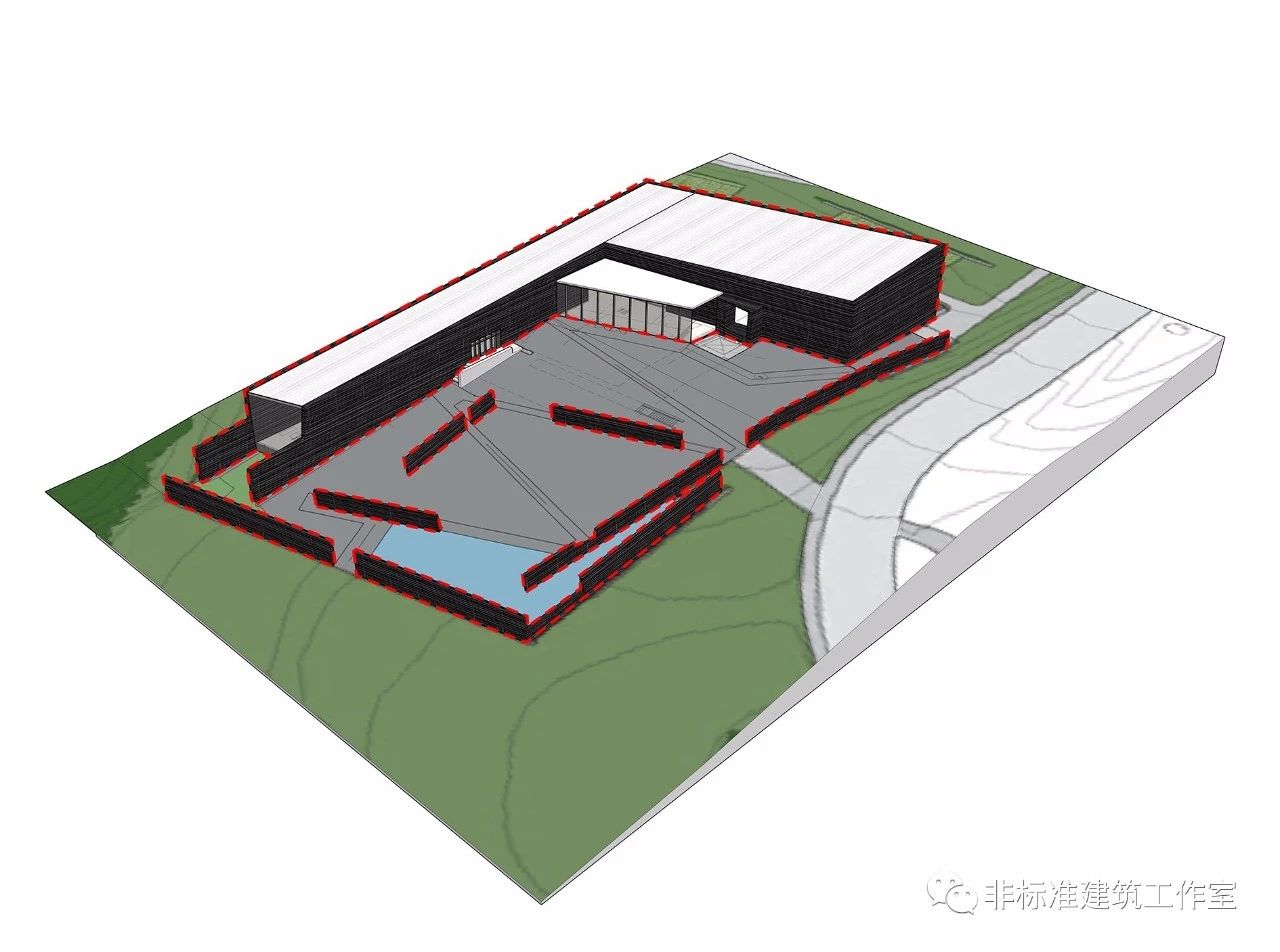

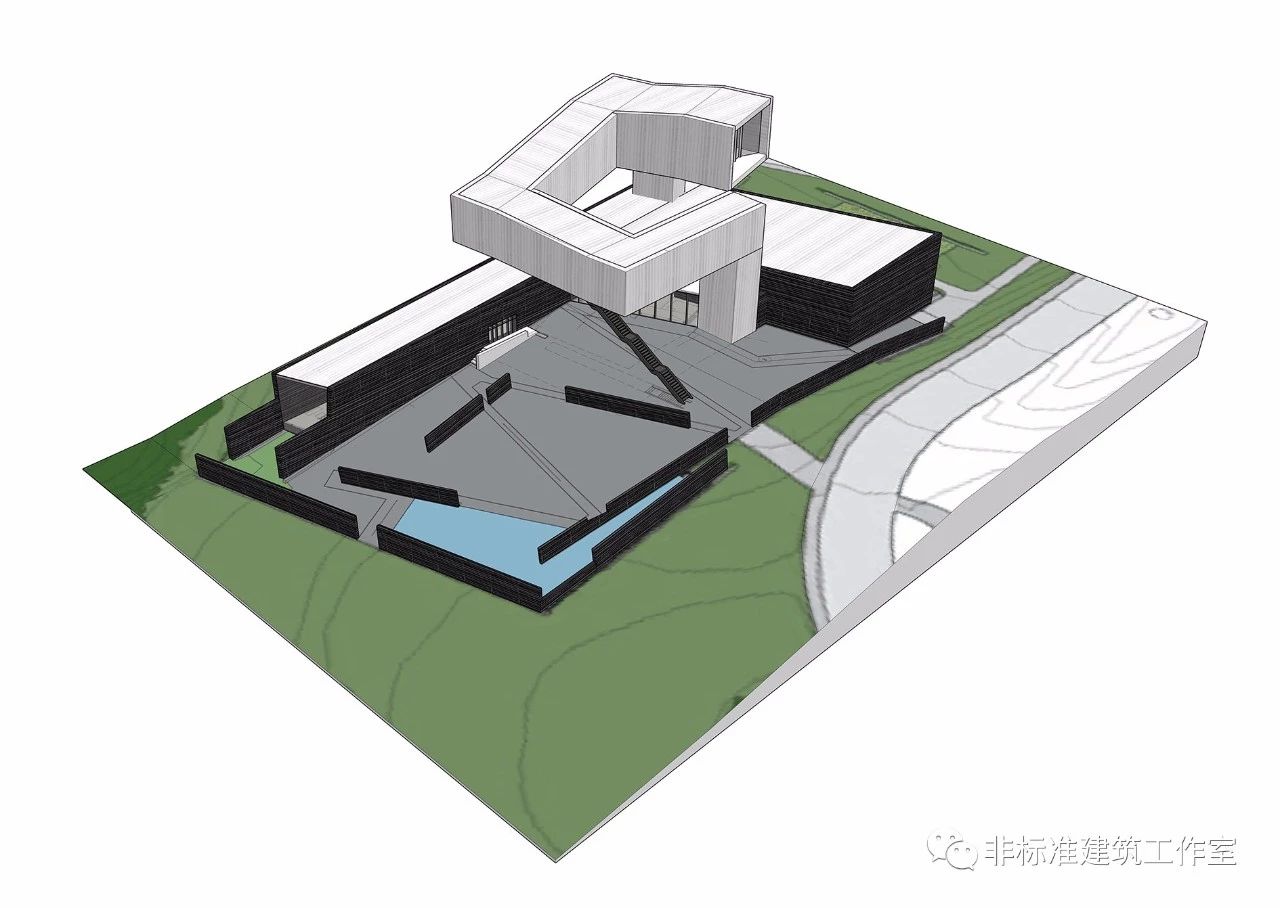

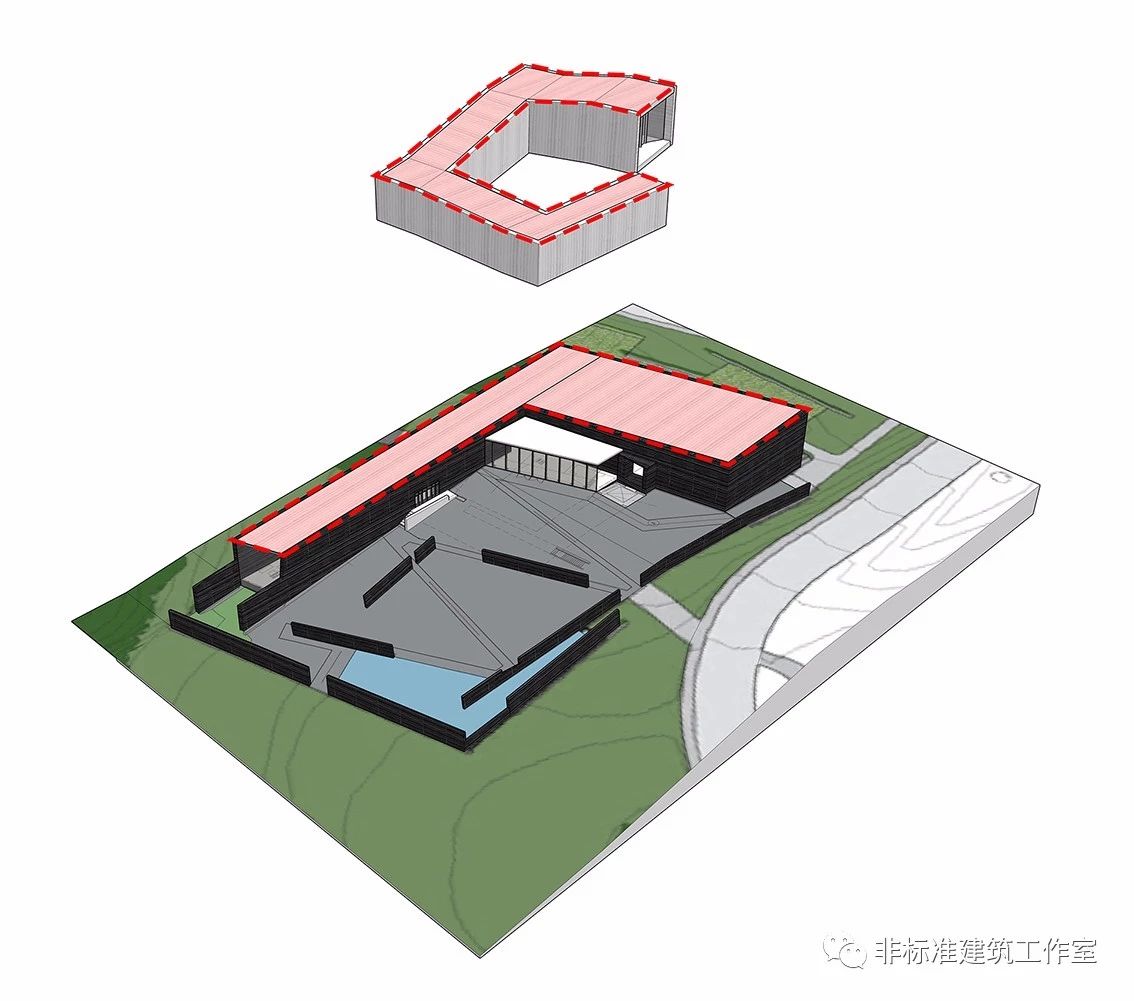

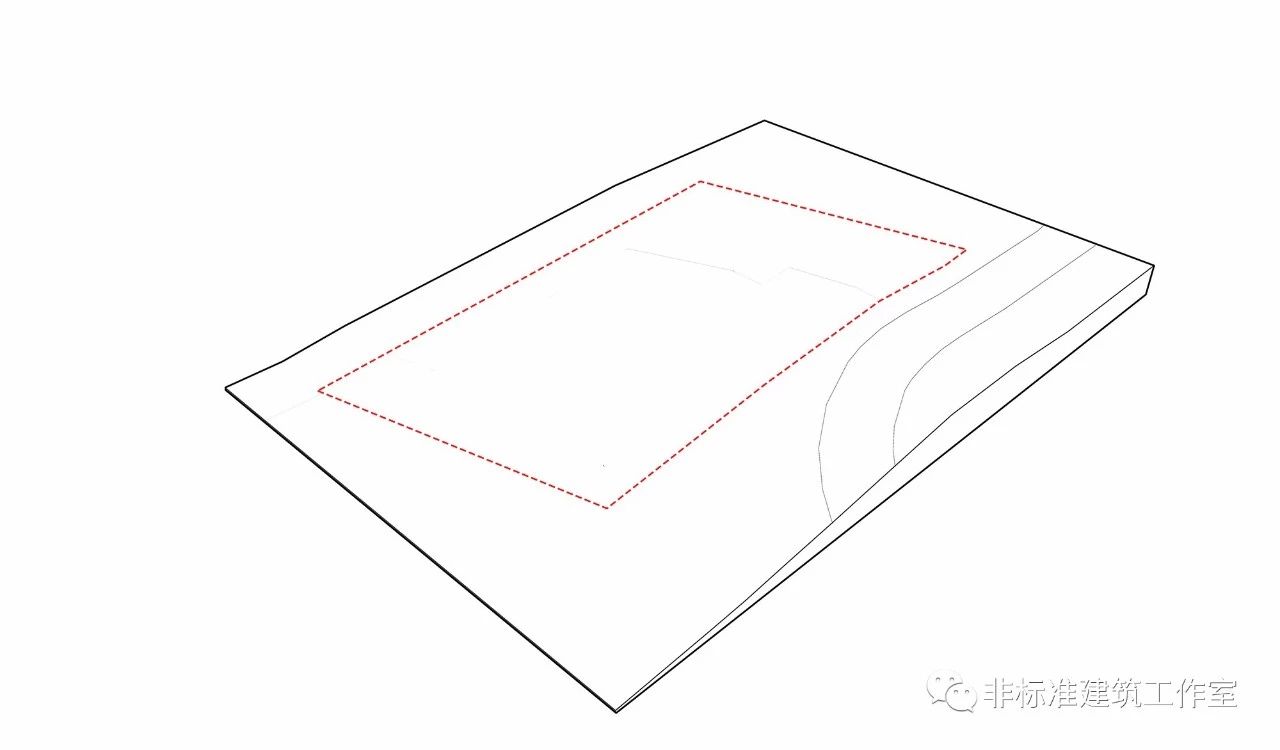

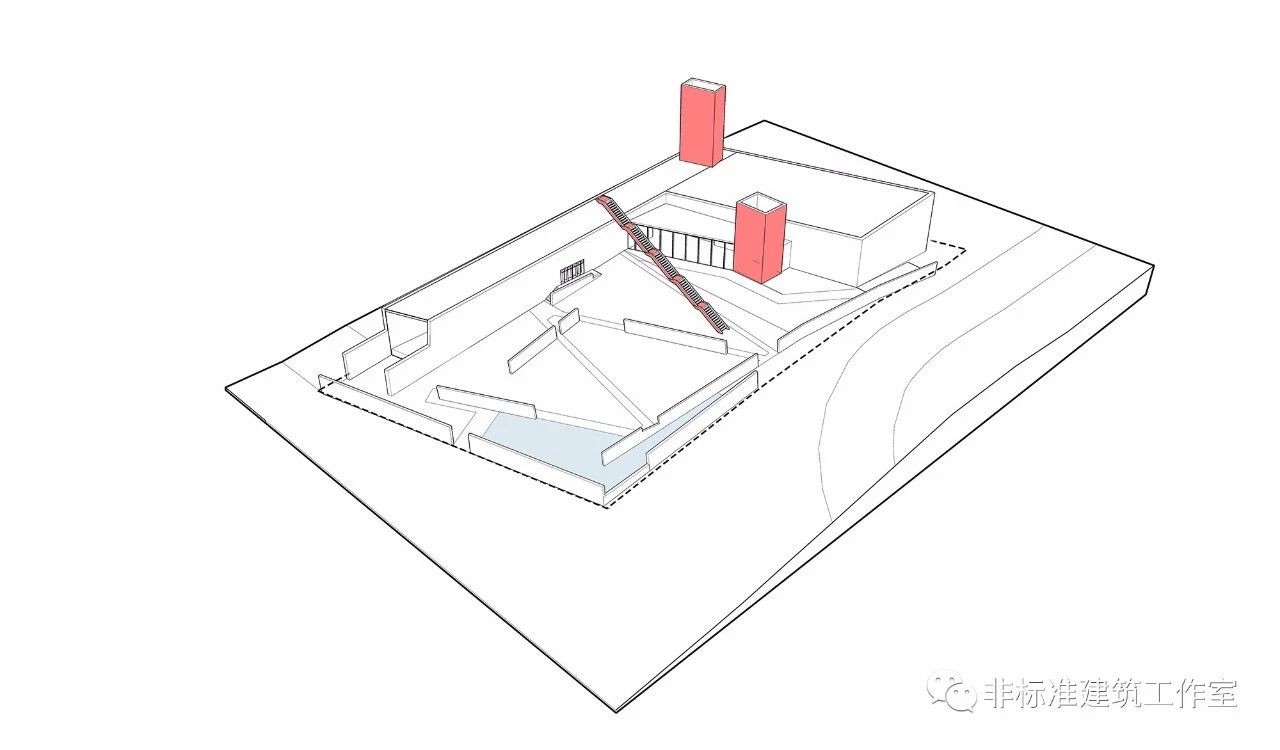

1.基地的范围

2.确定地面建筑体量和水景的位置与大小

3.通过片墙组织庭院

4.垂直交通的位置

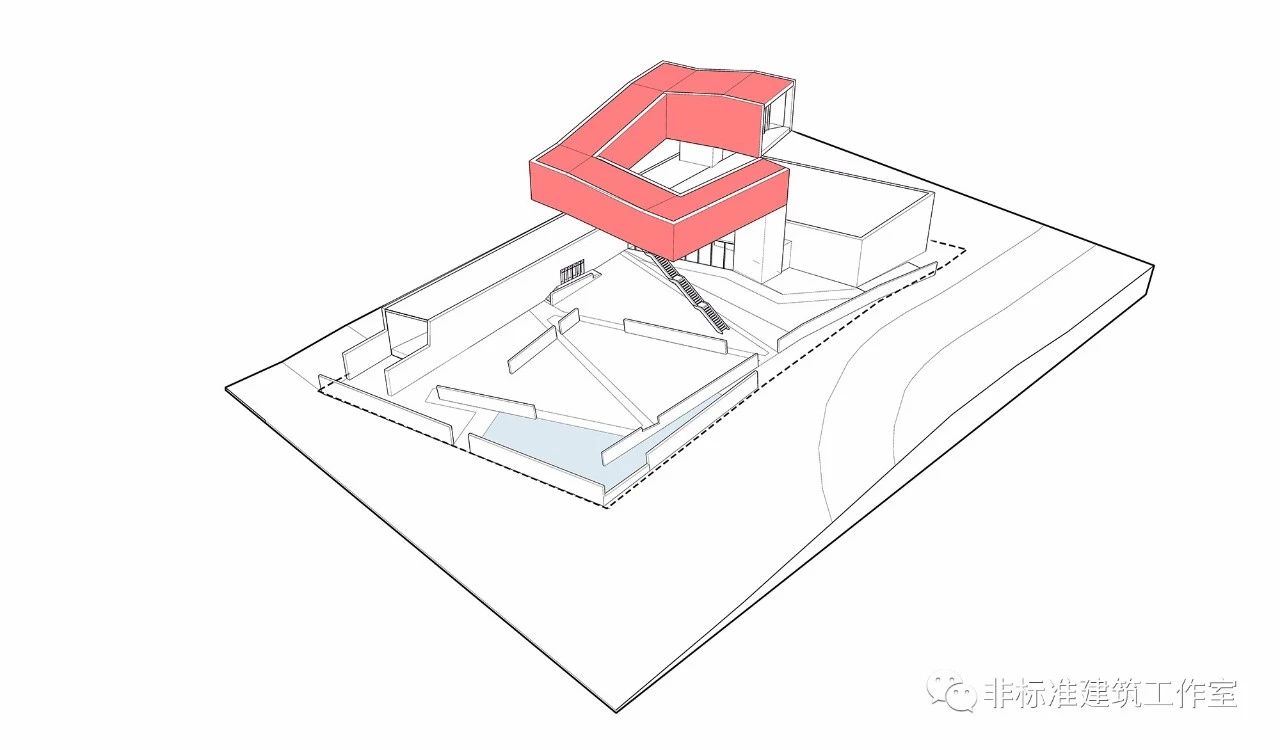

5.确定空中走廊的形态

6.确定立面材质

完整步骤:

建筑拆完了。

但说句实在话,作为一个土生土长的中国人我实在感受不到这里有什么中国意味。

霍尔花了大力气去表现的平行透视说白了也只是中国古人的一种绘画技巧,并不是说中国人真的按平行透视来观察现实世界的。而事实上你也根本无法克服视线自动聚焦的客观规律,这也就是为什么这个建筑的大部分角度都显得很怪异的原因。

用记录世界的方法去建造现实世界绝对算不上什么好主意,否则那些什么印象派、立体派、野兽派岂不都可以拿来做成建筑?没人去折腾这些,那为什么非得和中国绘画过不去?难道就为了去硬凑中国传统与现代建筑的cp?

这里并不是对霍尔先生有什么意见,而是想说

中国传统建筑与现代建筑相结合本身就是个伪命题。

先说你为什么非要让中国传统建筑与现代建筑结合?

你说是为了求解中国现代建筑的发展。

那么请你再回答我,什么又是中国传统建筑?

我们现在所常见的古典式样基本都是明清以后的样子,那汉唐宋元的建筑式样难道就不是中国传统建筑了吗?再加上我天朝地大物博、民族众多,各地的风土人情又各不相同,你说四合院是传统布局,那西北的窑洞、西南的干阑、福建的土楼、客家的围屋算不算传统布局?

其实从广义上讲,只要是中国人建的房子都应该算是中国建筑,无论建造的是殿堂楼阁还是茅屋小院;无论建造的人是皇家巨匠还是乡野村夫。

几千年来,我们的先祖就是这样一代一代的积攒出了我们现在所见的灿烂建筑文化。那到了我们这一代,为什么非要去追求与西方现代建筑的结合才能求解中国现代建筑?

难道不是现代中国人所建造的建筑就是中国现代建筑吗?

须知,后之视今,亦犹今之视昔。

我知道你现在想说什么

你大概要说,因为我们的现代建筑不发达啊,所以要去学习西方现代建筑的先进理念与技术。

这句话基本没毛病。

但问题是,你学了先进的理念与技术那你就去设计建造先进理念的建筑好了,为什么还要回过头来非拿传统建筑开刀?

就好像我们终于学会了先进的计算机技术,难道要用来改造传统算盘?

我知道你又想说什么。

你又想说,但我们终究是中国人啊,我们不能丢了我们的传统。

对,你说的太对了。

我们终究是中国人,我们不可能丢了我们的传统。

有一些东西是深刻在骨头里的,无论我们是盘发留髻还是烫头染色,无论我们是汉服袅袅还是背心短裤,就好像我们永远吃不惯牛排面包的中国胃。

有一些东西,叫做民族DNA。

如果现在让你去设计一个美国或英国的博物馆,你能做出十足十的美国味儿或英国味儿吗?

你不能。

就像霍尔先生也不能做出一个中国味儿的建筑一样。

所以无论你的设计是奇异嚣张还是安稳沉静,都是实打实的中国建筑,你想赖都赖不掉。

那么,问题就很清楚了。

我们要解决的其实只有怎么去设计一个服务于当代中国社会的“好”建筑,而不是让那些宏大的伪命题禁锢了思维、束缚了手脚。

包办婚姻不会幸福,自由恋爱才是王道。

以赤子之心深深眷恋着这个光辉灿烂的国家是一切伟大创造的基石。

本文感谢大师姐林雅楠的修改指导

本文所有分析图与动图全为作者自绘,转载请注明

非标准建筑工作室著作权所有

允许转载,禁止修改和演绎

转载请联系微信:linxiaowu3513

|